栄養科ブログ

栄養にまつわるさまざまなこと、お料理や食事について、私たち管理栄養士や調理師にお気軽におたずねください。

私たちは「食」を通じて、当院を訪れる皆さまの健康や幸せ作りのお手伝いができればと思っております。

最新記事

4月27日(日)~5月10日(土)週間献立表

4月27日(日)~5月10日(土)週間献立表

メニューは納品状況や提供時間により

急遽変更する場合がございます。

ご了承ください。

開放時間

朝:7:50~

昼:12:00~

夜:17:50~

※食堂利用者が2名を下回った場合は全員お部屋食となります。

経腟分娩でご出産の方:1日目の昼から食堂利用可

帝王切開でご出産の方:3日目の昼から食堂利用可

なお、治療食対象の方はバイキング、コース料理はご遠慮いただいております。

また、産後の体調を考慮しご案内できない場合もございます。

街のパン屋 る・穂のかさんへ

皆さんこんにちは😊

4月に入り、急に暖かくなりましたね!

新生活、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

私は先日、三郷ぶらり旅をしてまいりました★

永井ウィメンズクリニックで健診を終え、

近くの「る・穂のか」さんへ🍞行ってきました。

る・穂のかさんのパンは当院の食事にも提供させていただいております😊

私のお気に入りのパンは当然のことブランパン!

どのブランパンよりもおいしいと感じています😊

食事にあるチーズやプレーン味、おやつにもあるチョコ味があるのもうれしいです。

他にも塩パンや食パンなども最高においしいです。

特に他とは違うなと思うところはパンの香りです☁💓

パンを食べるときに必ず香りを嗅ぐのですが、パン屋さんの香りと

バターの香りがぷんぷんと漂うのです。

自宅でも幸せなパンの香りを嗅ぐことができるなんてとても幸せですよね♡

いつまでも食事をおいしく頂けるように健康な体を目指したいと思います😊

私事ですが先月苗字が変わりました。

実は家庭の事情でSUKEHARA⇒IWASAKIに変わり

今回は結婚しINAGAKIに変わっております。

全て同一人物です💦

今後ともどうぞよろしくお願いいたします😊

INAGAKI

コラーゲン入り焼き菓子⁉🍪

先日、北千住でランチを楽しんだのですが、

不思議な焼き菓子を発見しました!👀✨

不思議な焼き菓子とは、、、

コラーゲン入り焼き菓子です🍪

純度100%の粉末コラーゲンを使用し、

なんと1つのお菓子で1日に必要なコラーゲン5000㎎を摂ることができます。

このお店ではスコーン(コーヒー&チョコ)とマフィン(さつまいも)が売られていて、

店内でもテイクアウトでも食べることができます😊

ちなみに私はコーヒー味に惹かれスコーンを購入しました!

コラーゲンというと、

お肌に潤いと弾力を与えてくれるイメージが多くありますが、

実はコラーゲンはたんぱく質の一種で、

「丈夫な骨を形成する」「関節の動きを良くする」「丈夫な腱や筋肉をつくる」

などの働きもあります。

そんなコラーゲンは継続的に摂取することが推奨されていますが、

普段の食事だけで摂取するのはとても大変です。

肉類・魚介類で比較的多く含まれるといわれていますが、

サプリメント等を活用して補うのも一つの手です。

そんなコラーゲンをお菓子で摂取できるのはとても良いですよね💓

皆さんも是非いつも頑張っているご褒美として召し上がってみてください!

今回わたしが訪れたお店は、

北千住にある“あさり食堂”です。

お菓子だけではなくお料理もとっても美味しかったです🍀

TAKAHASHI

4月13日(日)~4月26日(土)週間献立表

4月13日(日)~4月26日(土)週間献立表

メニューは納品状況や提供時間により

急遽変更する場合がございます。

ご了承ください。

常食:https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:659cc307-1311-462a-9f9f-030651446916

安静:https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:3298ef95-b021-4688-a778-697c05957a4d

開放時間

朝:7:50~

昼:12:00~

夜:17:50~

※食堂利用者が2名を下回った場合は全員お部屋食となります。

経腟分娩でご出産の方:1日目の昼から食堂利用可

帝王切開でご出産の方:3日目の昼から食堂利用可

なお、治療食対象の方はバイキング、コース料理はご遠慮いただいております。

また、産後の体調を考慮しご案内できない場合もございます。

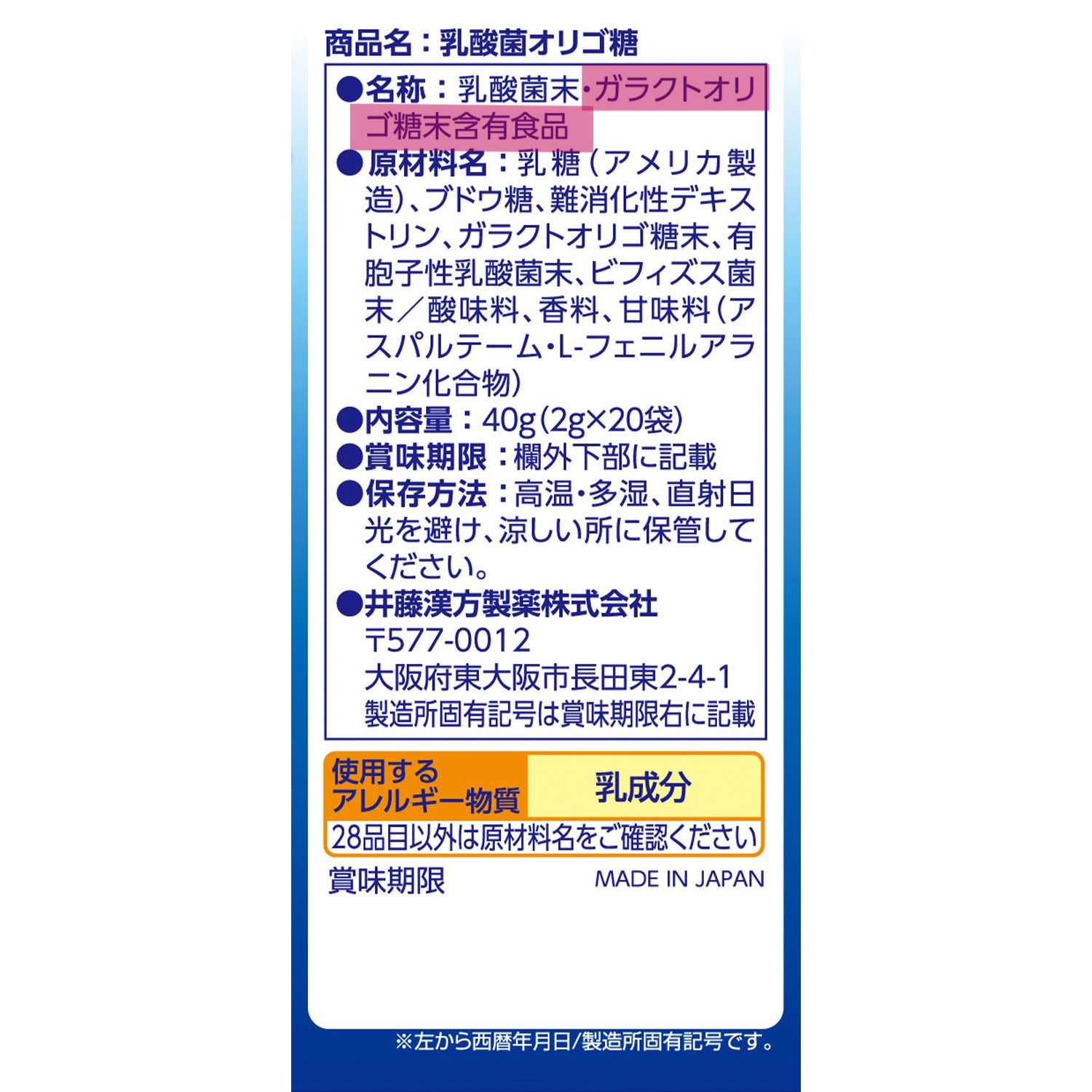

研究を学ぶ講座参加レポート

先日栄養士チームで「研究のコツを学ぼう!」の講座に参加し、

“研究の基礎”を大阪大学の渡邊先生より伝授していただきました。

わたしにとって研究は大学生時代に卒業研究をしたくらいの経験で、

何もかもが無知の状態でした。

大学生時代もよく考えないまま進めてしまい、

結果が出てから実験をやり直すなんてこともありました(笑)

その失敗の要因が研究準備の不十分であったこともこの講座を受けて改めてわかりました。

最初のステップである“研究課題の絞り込み”がすべての土台となりますが、

ここが安定していないと研究を進めても最終的に何を明らかにしたいのか、

そこに至るまでに何を準備し何を実行したらよいのか分からなくなってしまいます。

その土台を作り上げてくれるのが、リサーチ・クエスチョンです。☟

P:誰に

I/E:どのように介入すると/どの要因が

C:何/誰と比較して

Oどうなるのか

自分が抱いた疑問を自分以外の第三者に伝えることはとても難しいことですが、

研究の方向性を明確にすること、また簡略的に伝えることは、

自分にとっても仲間にとっても研究にとってもとても大事なことです。

研究は一人で行うものではなくチームで行うものであるため

ぜひ仲間と共有しながら進めてください。

客観的意見は研究を行う上で必要不可欠です!

ここで学んだ、『研究の基礎』を忘れずに、

わたしも永井栄養士チームの一員として力になれるよう頑張っていきます💪💪

TAKAHASHI

新年度始まりました🌸

季節は春となり、新年度始まりましたね🌸

桜が咲く時期となり、一気に春の訪れを感じます。

新年度と言えば、入園式、入学式、入社式など

新たな始まりをイメージします。

私たちも初心忘れずに、今年度も皆様に美味しい食事を届けられるように努めてまいります😊

本年度も永井マザーズホスピタル栄養科をよろしくお願いいたします。

栄養科一同

オリゴ糖を知っていますか??

栄養相談の際に食事内容をお聞きすると、

朝ごはんにヨーグルトを食べている方が多くいます。

ヨーグルトを食べることはとても良いことですが食べ方を間違えてしまうと

血糖値上昇や体重増加につながってしまうかもしれません・・・。

▼こんな方はいませんか?

---甘いヨーグルト(加糖)を食べている。

---フルーツやはちみつ、フルグラなどで甘さをプラスしている。

---1食をヨーグルトのみにしている。

こんな食べ方は特に妊婦さんにはおすすめできないのです🥲

ほとんどの方は、無糖のヨーグルトのみで食べることを好まないと思います。

では、甘さをプラスするにはどうしたら良いのか・・・、

その答えがオリゴ糖です。

オリゴ糖は“糖”の一種なのでこれこそ血糖値上昇や体重増加につながってしまうのでは?

と思うかもしれませんが、

実はオリゴ糖(難消化性)は小腸までの間でほとんど消化・吸収されずに

大腸まで到達するため、血糖値上昇を起こしにくいのです。

それどころか、腸内の善玉菌のエサとなり腸内環境を良くしてくれます。

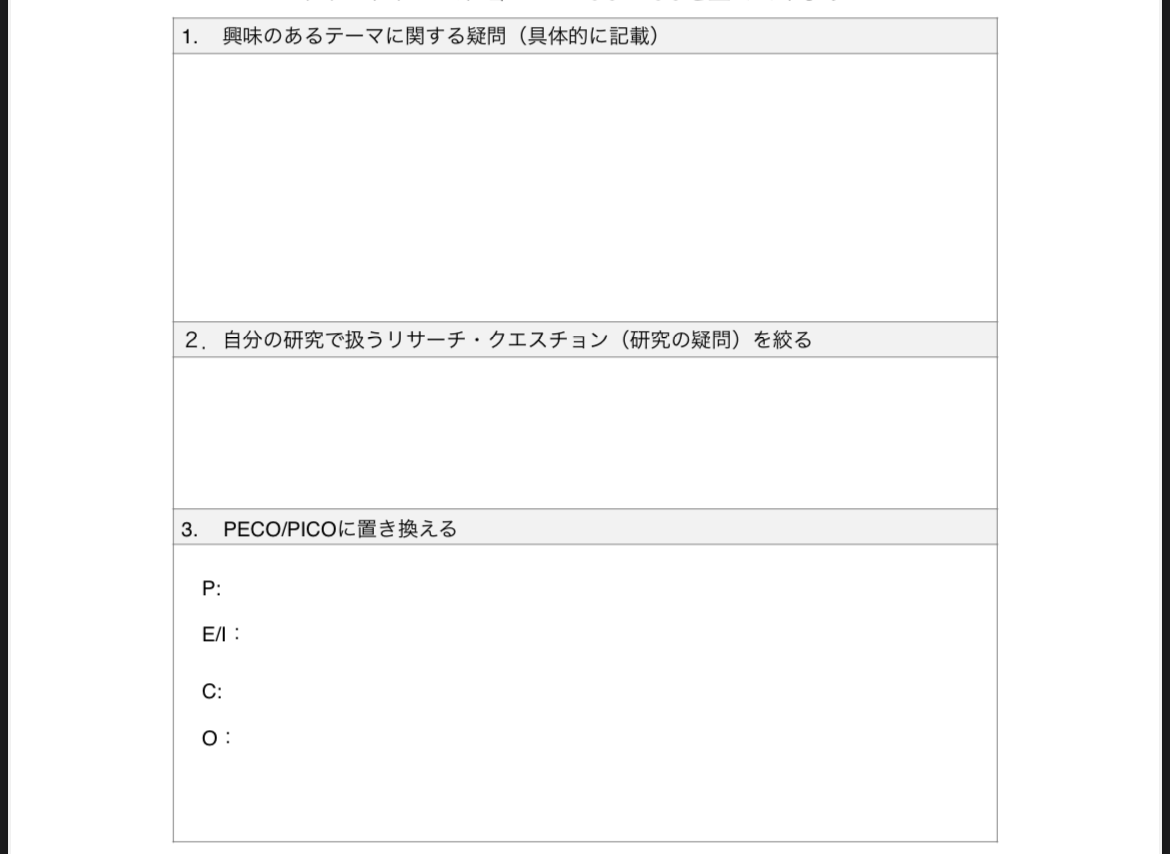

※注意☟

オリゴ糖にはたくさんの種類がありますが、

イソマルトオリゴ糖は小腸で分解されるため血糖値を上げてしまいます。

市販では安く売られているため注意が必要です。

写真のように裏の名称をよく確認しましょう(写真1枚目)。

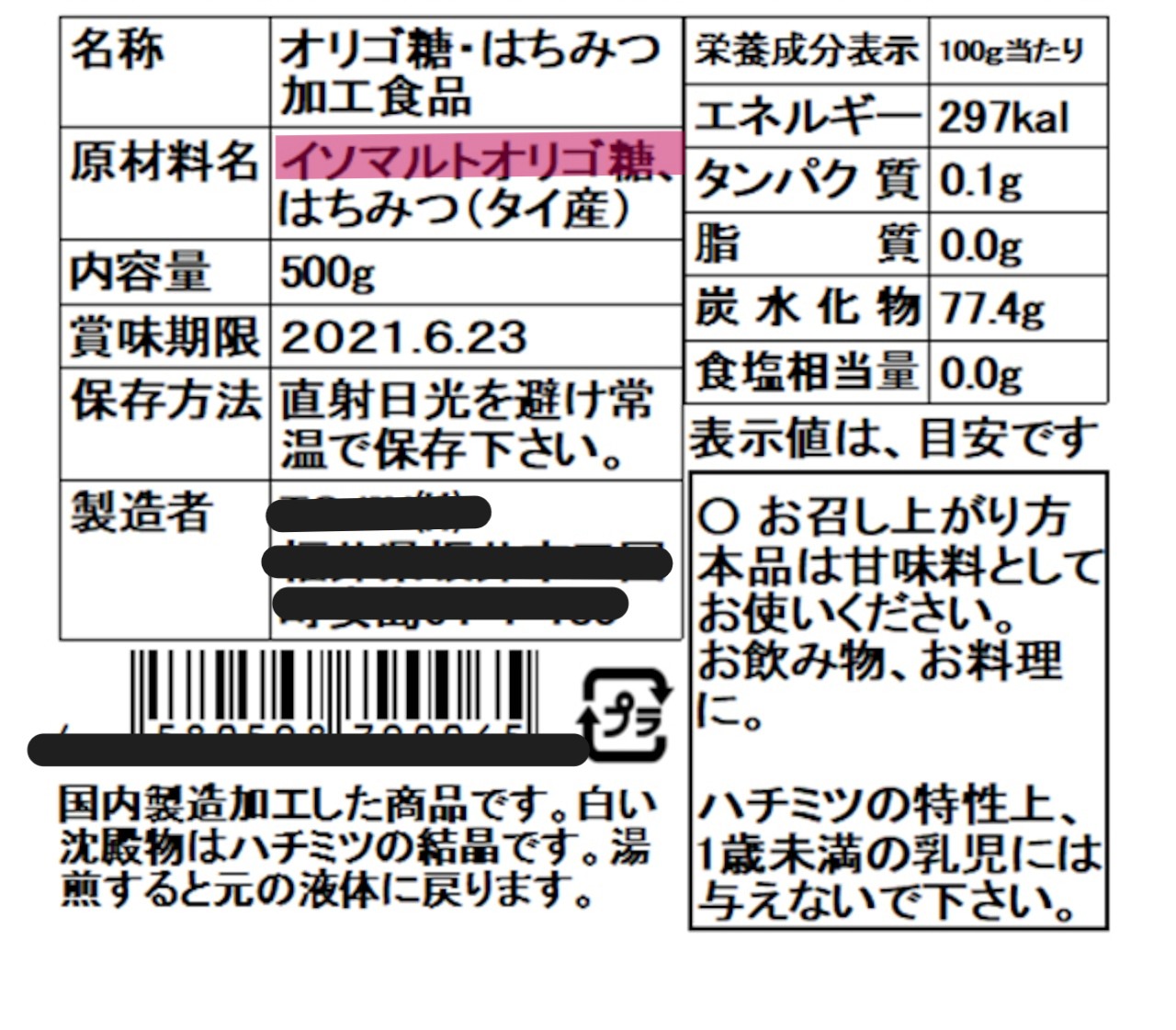

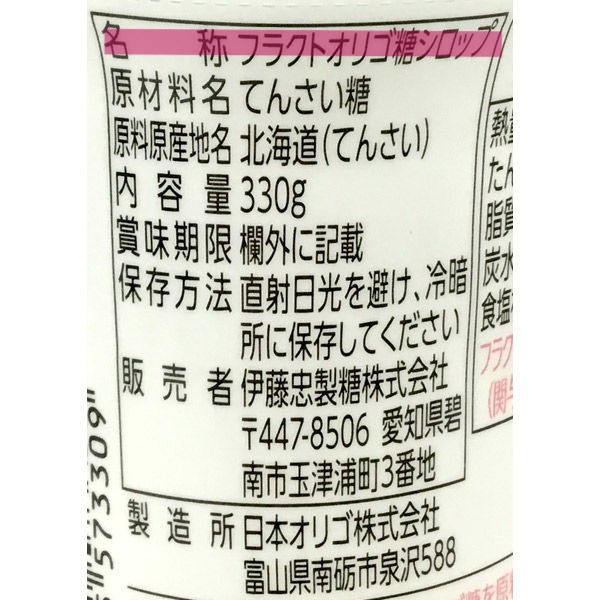

◎写真2・3枚目のフラクトオリゴ糖やガラクトオリゴ糖と書いているものは

召し上がっていただいて大丈夫です♪

オリゴ糖ははちみつや砂糖に比べて甘さは控えめですが、

ぜひ少しでも甘さを足したいという方はオリゴ糖を試してみてください!

また、ヨーグルトはたんぱく源になりますが1食としてはとても少なく、

赤ちゃんの成長には足りないです。

食べる際は、食パン1切れ+W目玉焼き+ウィンナーなどのように、

しっかりと1食を食べたうえでプラスαとして召し上がってみてください♡

TAKAHASHI

研究を学ぶ講座参加レポート~SHINOHARA編~

HARUYAMA、IWASAKIに引き続き、私も研究のお話を少しさせていただきます!

先日栄養士チームで、「研究のコツを学ぼう!」講座に参加してきました。

研究のプロセスや研究成果公表のプロセスなど、研究を始める足掛けとなるような

基礎を教えていただきました。

私たちも実際にリサーチクエスチョンと研究計画書を書いてみたのですが、

想像以上に難しく、心が折れそうになりました…(笑)

特に、私が悩んだのが「リサーチクエスチョン」の立案です。

リサーチクエスチョンとは、研究テーマの元となる疑問のことで、

FINER基準を用いて評価します。

【FINER基準】

F - feasible 実行可能性か?

I - interesting 興味深いか?

N - novel 新規性があるか?

E - ethical 倫理的であるか?

R - relevant 有意義であるか?

この5つの項目から評価することで、研究計画書に繋げられるリサーチクエスチョンが

出来上がります。

私は、食行動のリスク因子など、興味のある分野についてリサーチクエスチョンを立てたのですが、

自分が明らかにしたいことは何か…

明らかになったとして、社会的意義があるのか…

など、ぐるぐる考え込んでしまいました。

しかし、考えを深めることで、自分のやりたいことや、成し遂げたいことが

明確化され、自分を見つめ直す、良いきっかけになりました。

私も4月で2年目になるため、先輩方のように、母子栄養懇話会で発表ができるよう

これからも勉強に励みたいと思います!

最後まで読んでくれてありがとうございました(*^^*)

SHINOHARA

3月30日(日)~4月12日(土)週間献立表

3月30日(日)~4月12日(土)週間献立表

メニューは納品状況や提供時間により

急遽変更する場合がございます。

ご了承ください。

常食:https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:eaf7daf4-3456-4299-90ba-0799a07adc1b

安静:https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:76909818-5ba1-4a07-8f71-8ec1b4a1406e

開放時間

朝:7:50~

昼:12:00~

夜:17:50~

※食堂利用者が2名を下回った場合は全員お部屋食となります。

経腟分娩でご出産の方:1日目の昼から食堂利用可

帝王切開でご出産の方:3日目の昼から食堂利用可

なお、治療食対象の方はバイキング、コース料理はご遠慮いただいております。

また、産後の体調を考慮しご案内できない場合もございます。

妊娠糖尿病になって価値観が変わった!

妊娠糖尿病の栄養相談をしていると

日ごろの気づき、気持ちなどを言葉にしてくださる方が多く、

私たちも勉強になることが多々あります。

最近のお声を載せます😊☟

「妊娠糖尿病の診断がついた日はとても落ち込んでいましたが

食事記録や血糖値測定をしたことにより、

いつもの食事を見直すきっかけとなりました!」

「妊娠糖尿病になって、

食事バランスがあまりよくないことに気が付きました。」

「忙しいを理由に手軽に食べられるパンやおにぎりばかり

食べていましたがいざ記録をしてみると意外とたんぱく質が少なく

炭水化物ばかり食べていることに気が付きました。」

「野菜を摂ることがとても大切なのは知っていましたが

記録を見返すとたんぱく質が取れていないことに気が付きました。」

などなど…新しい気づきを感じられる方が多くいらっしゃいます。

身体にとって優しい、負担にならない、年齢に合った食事のとり方を

向き合うタイミングはきっかけがないと難しいですよね。

私も産婦人科 管理栄養士をしていく中で

より食事について勉強したい!体に合った食事を知りたい!と

思うようになりました。

皆さんもそんな気付きがあることにうれしく感じております♡

自分のためにも食の知識は使えますが、大切な家族、友人、

職場で働く仲間とも共有ができる素敵な知識だと思っています。

年齢を重ねるとコレステロールが高い、血糖値が高いなどで

飲む薬が増えていく方もいらっしゃいます。

薬を増やさないように食事のコントロールをするのも

大切なのかなとも思います。

皆さんと共有して、健康になれると嬉しいです😊

食事のお話は栄養相談でたっぷりお話しいたします!

必要な方は来院した際にお声がけください★

IWASAKI